www.foox-u.com – Travel ke kota mati biasanya hanya hidup di imajinasi. Namun film fiksi bisa mengubah imajinasi itu menjadi perjalanan visual yang terasa nyata. Itulah kesan pertama ketika menyimak 28 Years Later: The Bone Temple, bab terbaru dari waralaba kultus yang kembali mengguncang. Bukan sekadar sekuel, film ini terasa seperti undangan travel ekstrem menuju tempat terlarang yang seharusnya hanya muncul dalam mimpi buruk.

Saya masuk menonton dengan ekspektasi travel horor biasa: zombifikasi, kejar-kejaran, suasana muram khas pasca kiamat. Ternyata yang tersaji berbeda jauh. Bone Temple menyusun pengalaman layaknya paket travel satu arah menuju kuil tulang yang sekaligus destinasi wisata, tempat ibadah, serta penjara psikis. Nuansa gila dan aneh terasa sejak menit awal, seolah sutradara sengaja menawarkan rute perjalanan baru untuk seri 28 Years Later yang sudah lama tertidur.

Travel ke Dunia 28 Years Later yang Berubah Total

Waralaba 28 Years Later selalu identik dengan teror epidemi dan kota sunyi. Kali ini, pendekatannya bergeser ke travel atmosferik. Jagat ceritanya melompat jauh, seakan 28 tahun bukan sekadar jeda kronologis, melainkan jeda budaya. Kota, desa, jalur pedalaman hingga reruntuhan kini terasa seperti titik di peta travel pasca bencana. Setiap lokasi muncul dengan identitas kuat, bukan cuma latar, melainkan karakter kedua yang ikut mengatur nasib para tokoh.

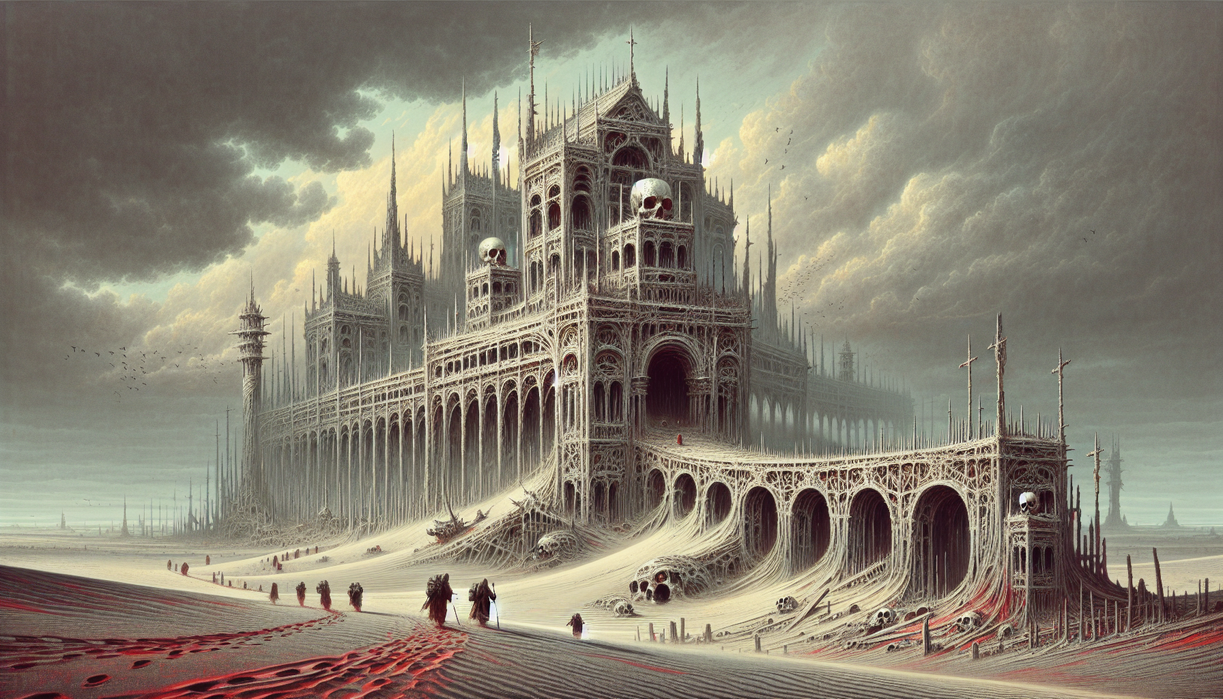

Bone Temple menjadi pusat travel imajiner itu. Kuil tulang besar, berdiri di tengah lanskap hampa, mengingatkan pada destinasi wisata ekstrem yang sengaja dicari beberapa pelancong. Bedanya, tidak ada agen travel waras yang mau menjual paket ke tempat ini. Struktur arsitekturalnya menggabungkan estetika makam Eropa, kuil kuno Asia, serta ruang ritual modern. Perpaduan ini menghasilkan rasa asing yang membuat penonton merasa seperti turis tersesat di negara tanpa nama.

Dari sudut pandang pribadi, pendekatan travel seperti ini menghidupkan kembali daya tarik seri. Alih-alih mengulang formula lama, film menempatkan penonton sebagai backpacker yang menyusuri sisa peradaban. Setiap perpindahan lokasi terasa seperti naik kendaraan lain: dari trem tua, truk rombeng, hingga jalur kaki sepi. Pengalaman menonton pun berubah menjadi perjalanan perlahan menanjak menuju Bone Temple, titik akhir yang sudah terasa menakutkan bahkan sebelum ditampilkan penuh.

Bone Temple sebagai Destinasi Travel Horor

Bayangkan konsep travel rohani yang digabung travel horor. Itulah aura Bone Temple. Di luar, bangunan tampak seperti museum kebudayaan kematian. Di dalam, koridor sempit berlapis tulang membentuk labirin. Kamera sering memposisikan sudut pandang seolah kita mengikuti tur berpemandu, hanya saja pemandunya trauma kolektif umat manusia, bukan staf profesional. Setiap sudut menampilkan detail menyeramkan, cukup jelas untuk bikin mual, tetapi cukup estetis untuk sulit dilupakan.

Saya melihat Bone Temple sebagai kritik terhadap wisata gelap yang meningkat beberapa tahun terakhir. Travel ke bekas zona perang, penjara tua, rumah sakit jiwa terbengkalai, semuanya mendapat peminat. Film ini seperti bertanya: sampai sejauh mana manusia mau membayar untuk sensasi kematian? Di sini, banyak karakter datang bukan sekadar terjebak. Ada yang terdorong rasa ingin tahu, ada pula yang mengejar semacam pencerahan. Travel ke Bone Temple menjadi simbol keinginan manusia melampaui batas nalar.

Posisi kuil tersebut di puncak lanskap gersang menambah kekuatan simbolis. Untuk mencapainya, para tokoh menempuh travel fisik maupun mental. Jalur berdebu, jembatan reyot, dan ruang transisi remang memberi kesan seperti itinerary mengerikan yang sudah diatur sistem semesta. Saya menyukai bagaimana film membuat penonton merasa ikut mendaki, merasakan kelelahan, sekaligus dorongan misterius untuk tetap melangkah, meski tujuan akhirnya jelas tidak menjanjikan pulang.

Gaya Visual Seperti Brosur Travel ke Dunia Kiamat

Satu unsur paling menonjol ialah gaya visual yang terasa seperti brosur travel ke dunia kiamat. Warna pucat, langit kelabu, dan pencahayaan kontras membuat setiap frame tampak seperti halaman katalog perjalanan berbahaya. Bukan travel untuk bersantai, melainkan ekspedisi menantang batas rasa takut. Penempatan kamera sering berfungsi layaknya pemandu wisata sinematik, mengantar mata menyusuri sudut kota mati, pedalaman bersalju, hingga ruang ritual. Sebagai penonton, saya merasa seperti menyerahkan paspor imajiner di gerbang realitas lain, lalu membiarkan film menjadi agen travel yang menuntun, menakuti, sekaligus memaksa merenungkan ulang makna bepergian: apakah kita sekadar berpindah tempat, atau sebenarnya selalu melangkah semakin dekat ke Bone Temple pribadi yang menunggu di ujung hidup. Refleksi itu yang membuat film ini bukan hanya wild dan weird, tetapi juga menempel di benak jauh setelah layar padam.